Nei paesi nordici, dove le giornate nuvolose e il brutto tempo sono frequenti, l'incidenza della depressione tra la popolazione è molto alta. Al contrario, nei paesi caldi e soleggiati, questo fenomeno si manifesta in misura notevolmente inferiore.

Ne consegue che l'illuminazione degli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate gioca un ruolo importante sul nostro stato emotivo e merita di essere valutata con attenzione. Se il sole ha una temperatura di colore di circa 4900 Kelvin, le fonti di luce artificiale possono discostarsi notevolmente da questo valore.

Lampadine a incandescenza

Svariati studi dimostrano che le vecchie lampadine a incandescenza, pur emettendo una luce nello spettro giallo e con un’intensità nettamente inferiore a quella del sole (circa 1000 W/m²), mantengono una tonalità molto più simile alla luce solare rispetto ai moderni sistemi di illuminazione a basso consumo, risultando quindi più salutari.

Le lampadine a incandescenza avevano una temperatura compresa tra 2400 e 2700 Kelvin, inferiore a quella della luce solare ma comunque sempre all'interno dello spettro del giallo.

Lampadine a incandescenza alogene

Poi arrivarono le lampadine a incandescenza alogene, con una temperatura di circa 2900 Kelvin. Queste lampadine risultavano già più “bianche” rispetto alle precedenti, ma avevano spesso una durata di vita breve a causa della temperatura più elevata del filamento. Soprattutto nei modelli ad alta potenza, generavano un notevole calore, trasformando la maggior parte dell'energia elettrica in calore piuttosto che in luce, con conseguenti consumi energetici elevati. Per ottenere una luce più chiara, la temperatura del filamento veniva aumentata e, grazie a un gas alogeno ad alta pressione contenuto all'interno del bulbo, si impediva che il metallo del filamento, evaporando per effetto del calore, si depositasse sul vetro. Questo processo permetteva di prolungare la vita della lampadina, anche se rimaneva comunque limitata.

Lampade fluorescenti

Successivamente, con l’arrivo delle lampade fluorescenti, chiamate impropriamente lampade al neon, il mercato dell’illuminazione subì una rivoluzione. La temperatura della luce emessa da queste lampade varia da 3000 a 9500 Kelvin, a seconda del tipo di materiale fluorescente impiegato. Il principale vantaggio era il risparmio energetico: a parità di intensità luminosa, consumavano circa cinque volte meno energia rispetto alle lampadine a incandescenza o alle alogene. Nel corso degli anni, le lampade fluorescenti si sono evolute dalla classica forma tubolare diritta a una varietà di modelli con forme, potenze e tonalità di luce differenti.

Il principale svantaggio delle lampade fluorescenti è il loro alto impatto ambientale, poiché contengono mercurio, una sostanza altamente tossica che si libera nell’ambiente in caso di rottura. Purtroppo, ben poche persone riconsegnano queste lampade ai centri di raccolta specializzati, preferendo semplicemente gettarle nella spazzatura, dove inevitabilmente finiscono in frantumi. Considerando che un tubo fluorescente da 1,5 metri contiene circa 2,5 mg di mercurio, si può facilmente immaginare il grave danno ambientale causato da uno smaltimento sconsiderato e inadeguato.

La normativa FAO-WHO stabilisce per l’uomo un limite massimo di assunzione di mercurio pari a 0,3 mg alla settimana, un valore già di per sé elevato considerando la pericolosità di questa sostanza. Tuttavia, come spesso accade, con l’aumento dell’inquinamento si tende ad innalzare progressivamente i limiti di soglia, evitando così di vietare prodotti contenenti mercurio e di dover prendere provvedimenti drastici. Basta rompere una sola lampada fluorescente per entrare improvvisamente in contatto con una quantità di mercurio pari a quella assorbibile in oltre due mesi, e ciò risulta ancora più pericoloso poiché il mercurio disperso è sotto forma di gas. In teoria, se una lampada fluorescente si rompe in casa, sarebbe necessario chiamare una ditta di decontaminazione. La peggiore azione da compiere in questi casi è utilizzare l’aspirapolvere per rimuovere la polvere fuoriuscita dalla lampada, poiché il mercurio verrebbe disperso nell’aria dopo aver impregnato il filtro dell’elettrodomestico, rendendolo di fatto dannoso e non più utilizzabile.

Alzi la mano chi non ha mai rotto una di queste lampade o chi le riporta in negozio una volta esaurite.

Le lampade fluorescenti, disponibili oggi in molti formati e potenze differenti, vantano sulla carta una lunga durata di vita. Tuttavia, chiunque le abbia utilizzate si sarà reso conto che i numeri dichiarati dai produttori spesso non corrispondono alla realtà: non è raro che smettano di funzionare molto prima delle 6000-10.000 ore promesse.

Grazie al loro risparmio energetico, queste lampade sono ampiamente utilizzate, soprattutto per illuminare grandi superfici, e restano tuttora tra le più diffuse, nonostante il loro elevato impatto ambientale. Ma ormai sappiamo bene che l’uomo non si fa troppi scrupoli a danneggiare sia il pianeta in cui vive che la propria salute, salvo poi lamentarsi quando si ammala. I disturbi neurologici aumentano, il cancro cresce, compaiono nuove malattie misteriose… eppure pochi si rendono conto che la responsabilità di tutto ciò ricade anche sulle proprie scelte quotidiane.

Lampadine LED

E poi arrivarono i LED (sigla inglese di Light Emitting Diode)! L’introduzione dei LED ha rappresentato un grande passo avanti nel settore dell’illuminazione. Consumano poca energia e, in termini di resa luminosa, possono superare anche le lampade fluorescenti. Inoltre, la loro durata di vita per i modelli di qualità varia tra le 20.000 e le 50.000 ore, il che significa che, con un utilizzo medio di 12 ore al giorno, potrebbero funzionare dai 5 agli 11 anni. Tuttavia, è importante considerare che le lampade LED di bassa qualità, spesso prodotte a basso costo in Cina, tendono ad avere una durata notevolmente inferiore. In molti casi, si guastano dopo pochi mesi, non tanto per un problema dei LED in sé, quanto piuttosto a causa dell’elettronica economica utilizzata per alimentarli.

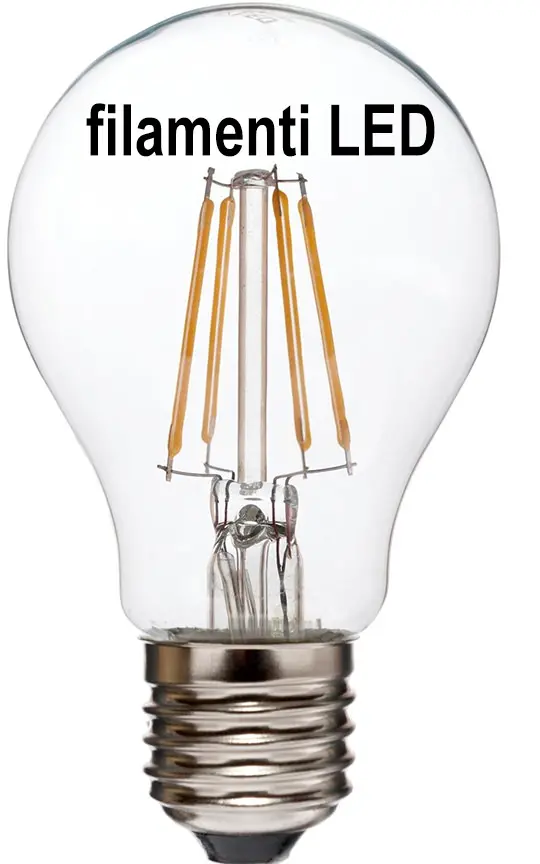

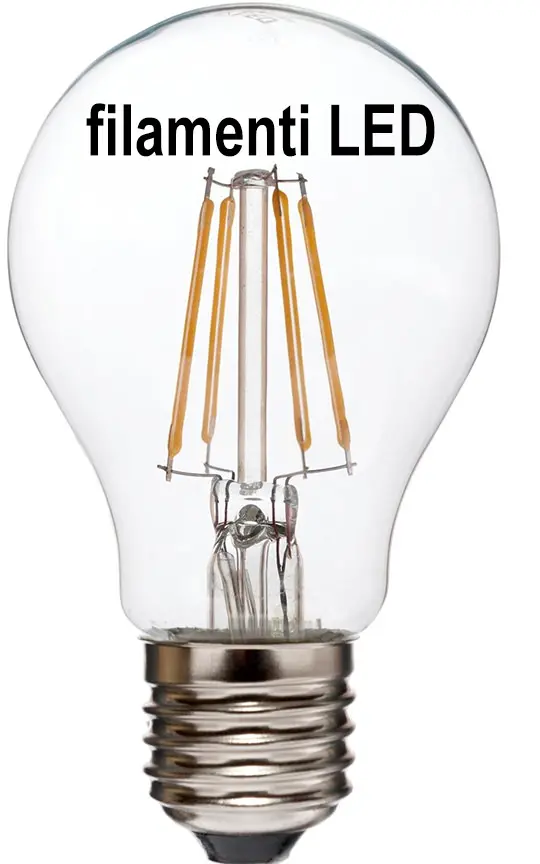

Lampadine a filamento di LED

Molto recentemente è arrivato sul mercato un nuovo tipo di lampade che combinano i vantaggi delle vecchie lampade a incandescenza con la tecnologia LED. A questo punto, molti penseranno: "Ah sì, le conosco! Sono le lampade a LED con attacco a vite, che si possono installare nei comuni portalampade al posto delle vecchie lampadine a incandescenza o alogene". Sbagliato! Le lampade LED di questo tipo presentano diversi svantaggi. Sono generalmente molto direzionali, poiché metà della struttura è occupata dalle alette di raffreddamento. Inoltre, il colore della luce emessa ha spesso uno spettro ancora più limitato rispetto a quello delle lampade fluorescenti o a risparmio energetico, rendendole meno efficaci nel riprodurre una luce naturale e confortevole.

Quello di cui parlo io sono invece le nuovissime lampade a filamento di LED. Sono costruite come una vecchia lampadina a incandescenza, ma invece di avere un filo di tungsteno incandescente, possiedono un filamento composto da una miriade di piccolissimi LED collegati tutti in serie. Il vantaggio è quello di garantire un'illuminazione a 360°, proprio come le vecchie lampadine, con un colore di luce molto simile a quello solare e, allo stesso tempo, un notevole risparmio energetico tipico dei LED, con un consumo fino a nove volte inferiore rispetto a una lampada a incandescenza tradizionale.

Queste lampade sono compatibili con i dimmer, hanno un prezzo accessibile e una lunga durata di vita, tipica dei LED. La gradazione di colore ottimale viene ottenuta unendo LED di tonalità leggermente diverse, fino a ottenere uno spettro molto simile alla luce solare, con una predominanza di giallo. Il raffreddamento è facilitato dalla presenza di un gas termoconduttore (elio o azoto) all’interno della lampada, eliminando la necessità di alette metalliche per la dissipazione del calore.

Queste lampade rappresentano attualmente una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato in termini di resa luminosa, efficienza energetica e somiglianza alla luce solare. Non sono inquinanti e hanno il potenziale per influire positivamente sull’emotività e migliorare l’umore.